舞步裂缝中的磷火

更新时间:2025-09-18 04:02:33

文/Act

排版/筱原桜

制图/喵刀

献给L、H、G

前言∶

2025年元旦在北京,我和筱原桜在看电影的路上聊起唯唯,筱原桜说起曾询问唯唯毕业后的未来安排,唯唯回应的大致意思——对于将来是否从事电影行业工作仍不明朗,但与电影的联系将贯穿下去。即便不再拍摄制作电影,他也会继续做电影批评,围绕电影活动进行写作实践,不会停止参与、拥抱、回应电影。回想这段话,我才真正认出了一种值得追寻的爱的生活形式∶一种说话的方式、沉默的方式、相互连结与共同漂泊的方式。当我在青春期与朋友们相识,被电影世界的简洁和开放所吸引陷入狂喜,我们欲望靠近它,亲密精确地谈论、书写电影,并逐渐找到一个属于电影和自己的位置。银幕让不同的眼神接收、交汇,我们忘记是从哪里来,却大方地表达爱,给予鼓励、守护、眼泪和火。爱的激情驱使着我们进行一系列的集体行动,就像青春期的少男少女,结伴坚定地站在彼此的侧面。

I.约定一场舞会

“到了第二天,我醒来...散落在那里的唱片变成了另一批唱片。”

——马里亚诺·利纳斯《遥远的内部》

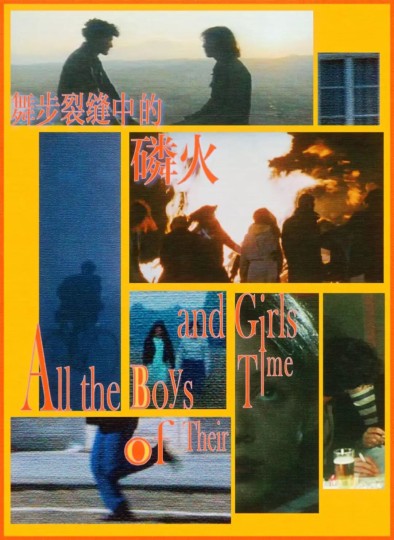

《那个时代的少男少女》系列的诞生来自一次会面,尚塔尔·普波(Chantal Poupaud)与IMA制作公司的制片人乔治·贝纳永(Georges Benayoun)和La Sept-Arte的皮埃尔·谢瓦利耶(Pierre Chevalier)三人筹划制作一系列以青春期为主题的影片,每集约一小时,每位导演选择电影时间位于1960 年至1990 年之间的某个十年的开始、中期或末期,至少包含一个派对场景,使用所选时代的摇滚音乐,通过Super 16拍摄18-23天。谢瓦利耶将这个项目视为一种文学意义上的合集:一个“团队行动,以集体语言形成一种宣言式的表达”。很快这个项目邀请到地域、社会背景,制作经验各不相同的九位导演参与:泰希内、阿克曼、阿萨亚斯、德尼、玛佐、塞德里克·康、弗瑞拉·巴博萨、埃米莉·德勒兹与奥利维埃·达昂。其中最后两位导演在参与项目时是第一次拍摄长片。⁽¹⁾当这个系列确定下来,最早接受邀约的是玛佐,那时距离她的长片首作《厚牛皮》上映刚刚过去两年,电影叙事从一次十年之前的谷仓纵火与意外死亡之后开始(一位不速之客充满威胁性的回归)。而这之后的新作《特沃塔和我》发生在更早的1970 年代末,关于《周末夜狂热》的迪斯科歌舞文化余温被反复敲打为影片的节律中心,并在少女克里斯汀的青春想象里抵达华丽的回归。

想象双脚在地板划出的半弧,一个未闭合的圆,如一句咽下的承诺。在一个敞开的空间里与世界保持颤抖的距离,时间突然获得重量:引力的漩涡将身体拽向尚未存在的夜晚。音乐把克里斯汀的每一次期待放大为共同时间,赴约的想象在城市肌理中循环,哪怕约定一次次被推迟或被背叛。耳边回想起玛佐借克里斯汀之口说出的那句最可爱的证言了吗?父母出差后克里斯汀改造了一整个面包店成为她仪式的舞台,当面包师听见迪斯科音乐从后厨走到前台看见克里斯汀,一个反打镜头如舞台追光曝在面包师(与所有观众)的脸上——你以为是什么,这放的是我的磁带!

不同于那些表面关注孩童,却在电影里逐渐吞噬着演员具身的电影,我们应当承认《特沃塔和我》的镜头与克里斯汀的身体二者存在明晰的契约:侧面、跟随与瞬间的介入。从尼古拉斯引诱克里斯汀的一个眼神开始,摄影机从未选择处于一个“安全”、冷静的观察位置,而是一种伦理姿态:它既保留了人物的匿名性,又将她们置于连贯的观测线里。数个侧面镜头构成了等待的轮廓——不直视,因此留下了更多的余白,等待身体的即时动作改变剧本写作里虚构的落点。摄影机的跟随使观众成为同谋的移动者,和被动与主动交替的年轻人一起踏上去往舞场的路线。于是看见在爆炸的面包店外摇回到克里斯汀的脸、在卡琳背影间穿行,这些调度把私密的情绪外化为公共的流动。从尼古拉斯与克里斯汀约定滑冰、到卡琳代为传话、再到克里斯汀烧掉特沃塔海报的愤怒行动,约定被反复签署与撕毁。从外来影像中夺回自我的失败是暴烈的。这里每一次音乐的切换,都算作一次对约定的重新评价:把一个事件从浪漫化的期待拉回到日常的琐碎,也把一场普通的相遇压缩为濒临崩裂的高潮(燃烧、爆炸、奔跑)。青春期情欲冲动与社会的阻力被缝合成一连串短暂的接触、一道被接受与被拒绝的舞步裂缝。

这样的例子在这个系列并非唯一,将目光与步伐视作法则,让电影急速驶向快节奏的前路的还有达昂的《兄弟》(Frères),片尾男孩在仇家空放的三枪下活命,枪弹飞驰的速度却并未消失而是调度向哥哥萨米的赛车。当我们看到因红色轮盘赌(一种闯红灯的赛车游戏)死去的少年,难免想起在《无因的反叛》。在辨别二者的不同时,我首先想到的是,该如何在车里拍摄赛车比赛的图像?这个问题就像在说∶该如何使用矩形镜框的摄影机拍摄(椭)圆形的斗牛场。塞拉在《孤寂午后》里选择不拍摄任何一个斗牛场的全景,因为摄影机装不下。在《孤寂午后》中我们认清的是经过压扁、折叠、剪裁过的时空,而它们来自同一“平面”,电影就这样制作出现。通过长焦、极限构图与静态镜头,压缩或拉伸时间经验,斗牛仪式从流动的实况变为电影这一超现实艺术的不同强度时间冲击。

回到赛车比赛,当车辆载具内的人在速度中模糊并逐渐失去对空间与时间的感知,从车里出来的人必须成为新人类。《无因的反叛》比赛开始前二人在悬崖边上对话,buzz看向jim的目光,就像一个在观测一颗星星时幻想失重的人。而jim的反打镜头来得是那么的迟,当特写降临在buzz手上,他忘记自己用胶布把手掌和车门把手缠在一起而坠入悬崖(抑或是太空)。《兄弟》里的萨米是一个独自跳舞的人。只有他时刻观察与环境的联系,仿佛并不存在穿梭于城市街道的赛车,而是城市在以一次次的加速度更迭地貌。萨米如抛出一枚枚硬币般打转方向盘,再僵硬的身体在舞蹈时同样要求节奏的契合,萨米舞蹈时存在的姿态永远在约定与兑现之间摇摆。舞蹈让运动的形式产生位移并表现为问题,这正是他必死的原因:参与赛车赌的萨米试图在发动与熄火两个极端之间保持连续的目光,可让红色轮盘赌停下的只能是身体毁灭性的火焰。不要忘记电影里另一个从虚构走向现实的人付出的代价——洛尔在寻找男孩扎卡里的途中花光积蓄,为支付车油钱她步上楼梯从事临时性工作。有必要回到上一个场景,洛尔下车前对司机说:五分钟后回来。可筹码并不清零,我们都知道,当故事是从一次不慎枪杀开始之后,除了扎卡里的眼睛外不会再有地方能看见旋转、碰撞的子弹。

同为《那个时代的少男少女》系列,塞德里克·康执导的《幸福》(Bonheur)与埃米莉·德勒兹的《侵入》(L'incruste)在某种程度上可视作《兄弟》与《特沃塔和我》的反面,它们让人想起皮埃尔·雷昂在《后背大调》(Le dos majeur)写下的那些有趣的批评:“在四处逃窜、呲牙咧嘴的形象的追猎中,棉絮一样运动的气泡中彼此混在一起的图像,面孔和石头、战争和风景、痛苦或脱颖不停地交换角色,相互转变,以此欺骗我们(我们说这些形状骗人,尤其是那些云雾之中惊到我们的空想性错视)。模糊的没有轮廓的概念,没有进攻角度的,摇坠的城堡,迷失的吻,乱七八糟的内战。到底是哪只苍蝇在烦我们?”⁽²⁾《幸福》的问题在于它给出的承诺太多,做到的却太少。当瓦莱丽与玛蒂尔德两人相处时我们还尚且能发现某种自在自为的气质,女孩们上楼换装、进食、看着彼此褪去衣服的身体、在床上袒露秘密。但实际上电影没有哪一刻处于虚构的欢愉中,音乐伴随着男孩们的动作出现,而女孩们总是在回应呼唤。当电影里没有属于她们的音乐,意味着导演不相信角色的身上具有将魔法与责任交织在一起的可能,场面调度滑向戏剧化的伪造。于是当玛蒂尔德看向男孩,视线在发生碰撞前就因惧怕反射回自身,她绷紧身体(因扭伤脚踝)在下一刻逃到男孩身后,而摄影机等待玛蒂尔德触发情感陷阱后,迅速离开看向另一对男女,这也就解释了在最终的舞会中声音系统是如此混乱,女孩们在一个没有距离的世界生活,平坦的表面让音乐和语气叠在一起却陌生得像是没有相遇过。

《侵入》最令人感动的情景或许是女孩与陌生的来客盖伊坐在雪花投影屏前,她第一次自我介绍说,我叫瑞安。当最后瑞安在一片狼藉中挪动步伐,坐在沙发上情不自禁大笑,这本是一个比所有寓言都要动人的情感状态,一种真空。由于父亲、男友、字幕卡对画面的侵占,女孩一再被提醒自己是偏执的、易击溃的,她不属于这个空间,却在一遍遍地维护一种安定。于是在舞会事故带来的暴力投掷之后,电影终于结清承诺,回收了一段让瑞安——这个家的主人闯入一个空间的时刻。但任何见到影片中所呈现的超自然段落的眼睛都不该心安理得地接受这一切。回想那段精心编排的超自然桥段,当女孩因不安心生恐惧,粗暴的超现实主义插入,床单吞噬瑞安的身体,这里不存在未经想象的对话,也即是不相信这些物品具有实感,不相信它们永恒的运动。我们能够想象在电影的其他地方再次见到这些恐怖的钟表、门栓、床单吗?对《侵入》来说,塑造这部电影形态的不是不安的情绪,而是被关进公理中的实物,当瑞安一边低吟一边将卡牌、烟灰缸、卡车,模型摆放在一个她认为恰当的位置,等待它们的却是病理的印记和自我毁灭的存续——这部电影中暴力的唯一目的。

Ⅱ.身体的二重虚构

“你...你刚才在哪里呀?你会看到的,你会看到的...他们会感到惊讶,这是她。”

——香特尔·阿克曼《可爱的孩子,或我扮演已婚女人》

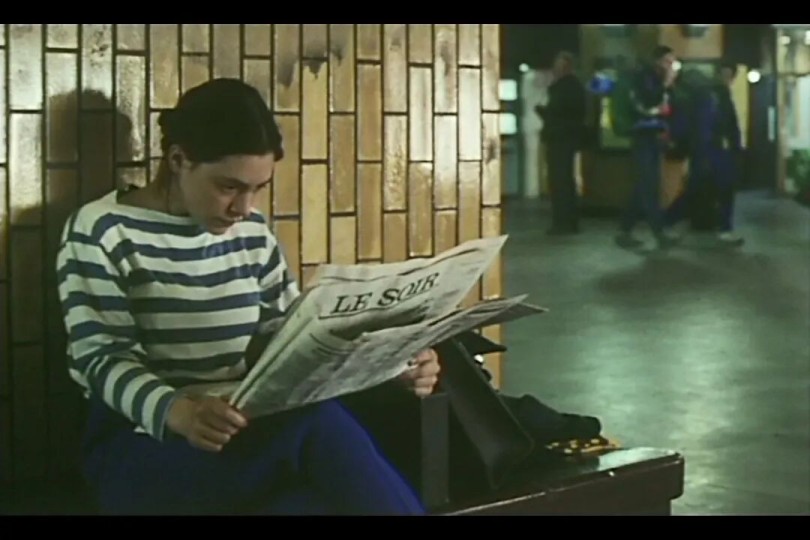

阿克曼想象着布鲁塞尔的一个夜晚,有别于《长夜绵绵》的另一个夜晚。时钟滴答作响,行动得再快一些,将零钱放进口袋,但一定别忘了,这一切发生在「68年四月」。一个少女等待父亲的车辆驶走,她并不急着动身去往某处,脱了外套坐在地上翻阅晚报,如同开启一个破译动作的叙事潜势。是在找寻着某个事件的真相吗?距离那张布满政治坐标的档案再度反射出光芒,已过去近三十年的时间,而剪辑在几秒后来临,少女的背影迅速终结了年代,晚报未被破译,真相/阴谋未被揭示。

我意识到,我们看到的一定是一份在90年代翻找出来的报纸——政治电影的象征物已被置换为一段青春成长的前奏,而非革命或阴谋的导火索。另一种话语正在形成,作为档案物的遗产必须以新的方式在1990年代的作者手中被重新发明。阿克曼以一种更私人、亲密的方式切入,于是少女的日常不安的挣扎、爱情的犹疑与内心的孤独困惑取代了革命口号的喧嚣,我们得以在94年回望68年。该如何承认历史的断裂?米歇尔的身体召唤并告别了政治电影的传统,以一个被中断的动作提示观众,当那场风暴的集体激情重新抵达在银幕上,最终是实质与材质,重构与虚构的版本。

下一次反写(抑或说重构)来得很快,而写作仍在身体上进行。还记得米歇尔为自己伪造假条时摄影机的专注吗?随着家庭成员的名字被一个个念出,米歇尔的表情犹疑—躁动—闪光,转瞬即逝,通过扮演游戏的反复变化,生与死的时刻接连不断。此时我们已经无需再去看纸面上某个没有发声的文字,此后关于米歇尔的秘密不断经由敞开的身体转写,关于伪造的笔触则在裂缝里溢出。扮演学生:少男少女们在校门口的奔跑看上去就像某一次练习;扮演成人:揉搓假条与点燃香烟时微微停顿的手;扮演情人:电影院被窸窣的笑声围观的吻。

敞开的扮演成了社会的练习场,可见与暴露做了交易:舒展身体,允许他人的视线进入并在公共场所检验身份,并在持续记录下的偏差位移中完成自身的意义。身体就这样以内向的方式转变为隐秘的写作。它无需外在注释就能把私人动作“写”进电影,在历史性的影像与自我之间搭起一座桥,保留私人之痛的同时也将伪造的碎片转化为公共可读的遗迹。

每当不同点位相连成线,各异的裂缝就一道道,落在人的身体里,世界因此倒下来。在手牵手构成的舞池中央,她晃动着的肢体、寻找着抓手的眼神、甚至深蓝色条纹的上衣,这些直直的线条在节拍持续、微小的位移中变形,成为米歇尔的爱的锁链写进记忆里并囚禁她。当我正以为这样的舞蹈仍是关于扮演的写作——扮演一位舞者。但,米歇尔离开了,《It’s a Man’s Man’s Man’s World》不是她的磁带,这个派对同样不是阿克曼需要的空间,随着摄影机推进,我们收获一个重新认识米歇尔——西尔塞·莱瑟姆的脸的时间。还记得当米歇尔与那个号称来自巴黎的男孩告别前往校门口与丹妮尔见面,电影在这为米歇尔也留下了很长一段喘息的时间。这同样是为男孩准备的,只用一个镜头,阿克曼删减了时空,女孩又遇见男孩,而他即将说明自己的身份:我叫保罗,是个逃兵。

她不必扮演一位舞者,离开派对的米歇尔用自己的步伐在草坪上制造声响,然后丹妮尔从画面的正前方-米歇尔的侧面出现,丹妮尔一直在找她。我想,如果这个镜头更远更大,阿克曼会愿意发动天气的力量,让光线在黑暗里追逐米歇尔的影子,让丹妮尔早一些找到米歇尔。就像《夜以继日》里因朝子对亮平的追逐而逐渐天晴的光线。由爱的联结串起的图像何等温暖。米歇尔曾走过的每一步突然都有了声音,而因为丹妮尔的回应,她们就像触碰到电影内的一个开关,和声的步伐甚至比派对上的旋律更动听。秘密被演员的身体完全掌握,她们低着头如杂耍一样把话语投掷在草地上,铺成供双腿行进的一条走不完的路。回应这样的舞蹈的也不必扮演成音乐,最后的最后,划过气流的噪音声、鸟鸣声,久久穿透图像。

《那个时代的少男少女》系列中阿萨亚斯《空白页》(La page blanche)(后在素材基础上延展为长片《赤子冰心》)(L'eau froide)⁽³⁾一场戏也带给我这样的感动:身体把写下的秘密变为可以触摸的奇迹,并重塑了整个世界。区别于《赤子冰心》,《空白页》的开场不再是家庭中的某次恐慌,而直接进入超市,基尔为证明“男子气概”偷走一摞音乐唱片,却招致克里斯汀被暴力制服在店内。这个场景在《赤子冰心》以叠印基尔的课桌结束,就像二人一次失败的吻。

但在《空白页》中,羞辱与控制不再停驻于符号、数字的涂鸦画,叠印的画面由课桌替换为进行秘密交易的手。它与店内克里斯汀被控制的身体瞬间并列、重叠,一次个人的失败被赶向群体的流动,并招致视线的颠覆(我们再也无法在店门外安全地看着暴力实施):这出滑稽秀是从舞台的顶棚向下看的,镜头见证一张唱片经过许多只手的流转。拟吻的缺席被用手的循环来代替,课桌表面的图像被一个被加速的亲密序列接替。这本应改变不了任何的成人世界逻辑,教授《忏悔录》的老师仍会拆穿魔术表演,愤怒地把基尔轰出教室。但阿萨亚斯把被羞辱的情感抄写为可以传递的故事,当然有理由相信,当基尔离开校园在夜里骑着单车,他不再盯着手里的词典,而是在雾中误入皮亚拉的剧组,看见《毕业优先》里三对青年拥吻,另一边,克里斯汀身处一场派对中,那里正放着基尔偷来的唱片。

在进入下一个可能性前,原谅我想把目光在阿克曼身上停留得再久一些。于1971年拍摄,2023年比利时电影资料馆和阿克曼基金会修复推出的《可爱的孩子,或我扮演已婚女人》,这部电影首先是一场阿克曼的好友瓦绪恩与摄影机的迷藏游戏,尽管寻找的对象是女儿达芙娜。它作为阿克曼因不满意实际上未完成的作品,对我而言却散发着神秘的魅力。或许是因为那颗“穿帮”镜头?(事实上穿帮是一个相当恶毒的概念,它规定了伪造的真实,却看不见真实的伪造)当孩子跑向凉亭内的阿克曼和瓦绪恩,上下两镜之间素材经过了删减,孩子并未在上一个镜头入画,却在下一个镜头开始时预演了这个奔跑动作,而瓦绪恩的动作几乎和摄影机开机同步开始——迎接孩子并把她抱进屋内,牵着她走去下一个卧室,镜头缓缓被吸进下一个空间,就像存在一个引力的漩涡。

重看这一段时我仍感到一阵头晕目眩,耳边的鸟鸣慢慢变成了床边的大提琴声,我看见阿克曼像孩子一样埋怨母亲,关掉12∶12的闹钟,宣称要做一部关于怠惰的电影。从布鲁塞尔到巴黎再到纽约,睡觉和启程之间有许多个间隔十分钟的闹钟。沙发上的心理医生在这十分钟里总能把叙事推向新的到达(闹钟铃声现在不是靠听的,而应该用来看!)那些在阿克曼赖床的时候走路的人是一串串音符,当位置的踪迹从裂缝中渗出来,新的故事抵达了。这些动作不再是孤立的碎片,而是一连串身体与物件的相互触碰、杂耍,温柔记录的现场。

身体发动引力,改写空间,以节奏、异音、以及重演的动作(被删又被再做)制造了世界的再塑。换言之,动作也已不必当作文本去读取,请尽情当作魔法发动。为了在被动的日常中开辟出一种能动的缝隙:把秘密从书写里拉出来,使之在卧室里、在镜子前、在沙发上被看见、被感受、被继而继续。

Ⅲ.悲伤的幸福结局

“哦,不,那是另一个故事...但一样的是,都是从小就经历痛苦的故事。”

——查尔斯·劳顿《猎人之夜》

当我与友邻龙舌兰穿堂风老师分享我的发现:安德烈·泰希内的《野芦苇》与他在《那个时代的少男少女》系列中制作的《橡树与芦苇》(Le chêne et le roseau)的差别在于素材编辑上,长片比原剧集在结尾多增加了一小时素材。她立刻说,这样很环保。“环保”,一个形容《橡树与芦苇》太好的词,因为对两部电影来说,是相同的素材原料抵达了在媒介上的两次栖息。在这个语境里有生命存在需要被守护,在旧的重新布景、重新节奏化、重新呼吸,迭代为新生命前,尊重它们原有的重量。

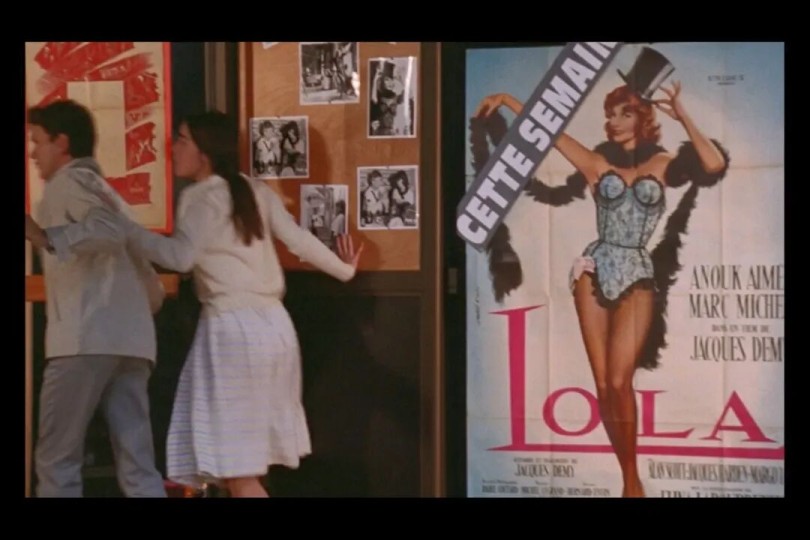

无论《野芦苇》还是《橡树与芦苇》,一切的开始是一场婚礼庆典,当交换婚戒的仪式完成,摄影机立刻由穿越了纵深和高度差退到赛尔日身后,邀请他敲响教堂大钟、播放唱片机,故事背景的人们于是才能从一阵肃穆解放自由欢唱。赛尔日是一个能在虚构的神秘里轻易掌控着音乐与身体的节奏的人,可当哥哥皮埃尔被“战死”后,他跳进溪流,好像沾染了尸体未干的血,再上岸时身上已穿着哥哥替身的外衣。而那条河并不停在原处,它流进弗朗索瓦的额头,在受伤后弗朗索瓦与梅蒂做的第一件事是去看雅克·德米的《萝拉》,神奇的是从电影院回来伤口便愈合。男孩在镜子前不断校准自身,他现在与同龄人的形象没有不同,却如获新生般第一次认识到自己是怎么存在于世上。

《橡树与芦苇》的最后一场戏,新来的老师莫雷利在课上要求学生分析拉封丹的这则寓言:“你们有整整一个小时的时间,就像毕业会考一样,不会多给你一秒。”随后弗朗索瓦主动念诵寓言,当“des Morts”(一个象征死亡的终词)的发音穿入耳朵,Del Shannon的《Runaway》奏响,电影结束了。(在《野芦苇》中,这场戏延续到念诵后的下课铃响)这样的收场几乎让这首寓言的音节成为证词,它们落在剧本边缘处,却携带不可转译的坚定直接消失在歌曲旋律中,影像不给出多给出一秒让我们咀嚼含义,寓言里的死亡被声场断裂化为一条流行乐的逃逸节点。这里存在一种否定性的伦理:电影的轨道急速穿越了寓言,使得弗朗索瓦的发音保持着原生语气,无法被完全迁移到更长叙事,故事在一段寓言里封存了伦理的触点,成为一段残影。

常有这样的夜晚:当我急需把卧室的门关上,从“咣当”一声合拢的寂静里回忆一段痛苦的经历,幻想在那之后的一切。我所等待的不是它们远去的背影,而恰恰是它回身,轻轻推门而入,带着余温的拥抱。现在让片名为我们做一件事:在铃响与静默之间设一处门槛,门缝中是《萝拉》发出的光(或许这正是《橡树与芦苇》区别于其他几部电影,几乎不出现火焰的原因)。在另一半电影出现前,橡树的根部已被拔起,芦苇伸出门去到更远的水面;在另一半电影出现后,芦苇跳起挑逗的短舞,重返“des Morts”的房间。

《那个时代的少男少女》中克莱尔·德尼导演的《美国滚回家》另一集与《橡树与芦苇》故事发生年代同属1960,但与前者把舞会场景当作一次争吵后的坦白不同,《美国滚回家》故事的三分之二都发生在一个名为“野鸢尾”(sauvages)的派对上,马丁娜在舞会上抗拒着自己一直渴求着的情欲的暴力,表情看上去既像哭又像笑,(而在后来,找到哥哥阿兰后两人相拥,前马丁娜先是对着对方额头摆出一个手枪的手势)这样的镜头足够体现德尼对演员的爱。

马丁娜似乎在刹那看清了某些舞步的目的(为性而舞的幼稚);被触及、被拒绝、被羞辱的悲伤被瞬时折入一种自我识别后的轻蔑或自嘲;在这样的形象里,短暂的解脱、到位的自我认知在笑里闪现为可能性。这样的笑看上去更像揭示而非修饰,一个对形象纯粹自信的时刻,让人想起卡萨维蒂斯电影中对形象的痴迷,那里的笑容同样复杂。

随后音乐切换两次(从喧闹到稀释,再到另一个节拍),一次把她从羞辱中抽离,一次把她推向去寻找与连接他人的路径。马丁娜寻找哥哥与马琳,她在派对不同的房间走过,一路尽是疲惫的身体,摄影机对遭遇的道德与情感计量然后作用在哥哥阿兰的脸上。在这部电影之后的1995年,这个场景被拉里·克拉克在《半熟少年》中赋予更深的仪式性:女孩(马丁娜/珍妮)寻找不仅是物理上的寻人,更是对被触及后的身份/知识做出反应——她在寻找中确认自己被影响了什么,在寻找中衡量何为可承受的伤。

当马丁娜与阿兰相拥起舞时,我做不到对他们的情绪进行归因解释,那样太无聊了。但当我在黑暗中见到这种交流着的身体(一团在故事暗处燃烧许久的磷火,我们第一次发现它),便知道我们必须和她们一起学会继续走路、继续争斗、继续舞蹈。反面教材是这个系列中劳伦斯·巴博萨导演的《Paix et amour》,电影里少年们渴望着音乐解放身体,而导演常常只是剥削式地给予它们一小些,随后迫切地推动他们把身体置身在历史中,构建表面上更为宏大的关联。于是我们在最后竟然能看到一个叛逆的朋克少年突然变成警察(我想巴博萨或许该尝试去拍一些丧尸电影)。

当《美国滚回家》中马丁娜独自坐上布朗的车,镜头抬起头把目光看向天空与树,我想起《猎人之夜》里的那段河旅,约翰与佩尔被放逐到成人世界的边界,在逃亡中锻造互助,练习着成为“新人类”。在没有被看见的地方,《猎人之夜》中那些动物眼眸般的磷火会燃烧在必经的河岸、走廊、舞池侧翼、楼梯转角。它既不消除悲伤,也不使悲伤成为纯粹的手段;却保存着尊严与证词,同时开启了继续行走的节拍。对于青春期孩子的故事,不需要全部解释的结束,它教会我们如何站起、如何接触、如何把脆弱变成能与人共同承受的节拍,短暂却带着证词的重量。

fin

参考与注释

[2].https://www.douban.com/doubanapp/dispatch/note/850661397

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

『』相关阅读

《烈焰焚音》

《烈焰焚音》

当我们说某个电影角色厌女时,我们在说什么?

当我们说某个电影角色厌女时,我们在说什么?

斯隆女士的信仰和布局

斯隆女士的信仰和布局

There is only life that matters. ——气质独特的探案片

There is only life that matters. ——气质独特的探案片

2025年7月份开始观看《凤凰大视野》往期节目汇总(不按时间顺序 时刻更新)

2025年7月份开始观看《凤凰大视野》往期节目汇总(不按时间顺序 时刻更新)

程昭悦谋反这几集太精彩了

程昭悦谋反这几集太精彩了

电影作为一种声音

电影作为一种声音

观众需要有诚意的作品

观众需要有诚意的作品

本该满分的翻拍,毁在一张无波的面孔

本该满分的翻拍,毁在一张无波的面孔

这剧,实在是太能瞎扯了

这剧,实在是太能瞎扯了

我不知道这是什么电影,但是应该不是我期待的女性电影

我不知道这是什么电影,但是应该不是我期待的女性电影

《呼喊与细语》观后

《呼喊与细语》观后

这是一部伪装成历史正剧的ai作品

这是一部伪装成历史正剧的ai作品

《小城大事》值得!!!

《小城大事》值得!!!

爱的反义词不是恨,是清醒的痛

爱的反义词不是恨,是清醒的痛

下个路口再见

下个路口再见

野蘑菇千万别吃,真有毒

野蘑菇千万别吃,真有毒

二刷才看见爱登堡男装

二刷才看见爱登堡男装

Disney+劇集|《神力人》第一季:平凡日常的知音相伴,克服自我的神力孕育

Disney+劇集|《神力人》第一季:平凡日常的知音相伴,克服自我的神力孕育

超级好看

超级好看